导语

超市货架上标榜“99.9%杀菌率”的洗手液、紫外线消毒盒、抗菌洗衣液……这些产品看似为家庭健康筑起“铜墙铁壁”,实则可能暗藏风险。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球因滥用抗菌产品导致的耐药菌感染病例逐年攀升,而普通家庭中的错误清洁习惯,正成为这一危机的隐形推手。如何科学管理居家微生物?本文将揭示四大常见误区,并给出可操作性建议。

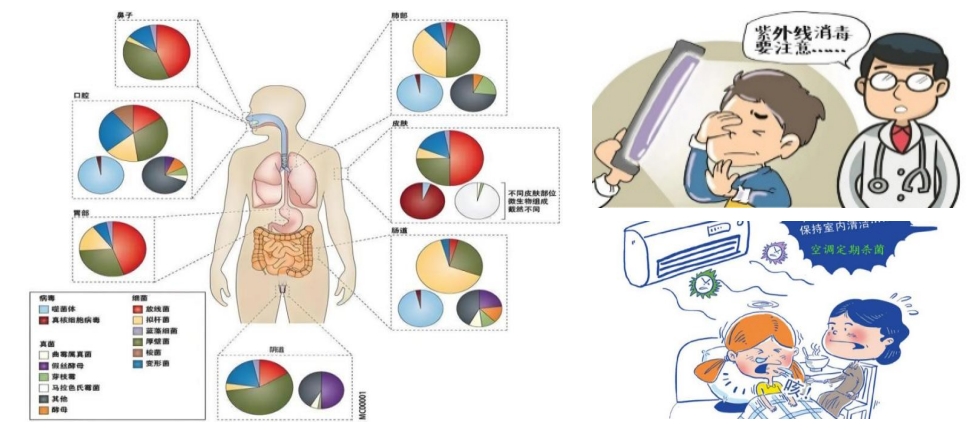

微生物:被误解的“隐形居民”

1.人体微生物分布图

提起微生物,许多人脑中浮现的可能是致病菌和病毒。但事实上,人体是一个“行走的生态系统”——皮肤表面每平方厘米驻扎着约100万个细菌,肠道中更是生活着超过1000种、总重量达1.5公斤的微生物。这些微生物并非都是“反派角色”:表皮葡萄球菌能抑制金黄色葡萄球菌的定植;双歧杆菌等肠道菌群不仅帮助消化膳食纤维,还能合成维生素K和短链脂肪酸,调节免疫系统。

过度清洁的代价:美国国立卫生研究院(NIH)的长期追踪研究发现,频繁使用抗菌皂的家庭,儿童湿疹发病率增加24%,哮喘风险升高17%。这是因为部分“好细菌”被无差别杀灭后,人体免疫系统的训练机会减少,反而容易对无害物质产生过激反应。

深挖居家清洁的四大认知陷阱

误区一:盲目追求“无菌环境”

许多家庭将“抗菌”等同于“绝对安全”,实际上,普通清洁已足够保障健康。实验数据显示,用普通肥皂规范洗手(揉搓15秒以上),即可去除90%的病原微生物,与抗菌皂的清洁效果无显著差异(p>0.05)。更值得警惕的是,美国食品药品监督管理局(FDA)早在2016年就禁止了19种抗菌成分(如三氯生、三氯卡班)在洗护产品中的使用,因为这些成分可能干扰人体内分泌系统,并加速耐药菌的产生。

科学视角:微生物学家指出,细菌的耐药基因可通过质粒在不同菌种间传递。当低浓度抗菌成分长期存在时,会筛选出具有耐药基因的菌株,这些菌株可能通过环境或食物链传播,最终导致临床抗生素失效。

误区二:消毒剂浓度越高越好

“浓度越高效果越好”是常见的认知偏差。以酒精为例,75%浓度的乙醇溶液能有效穿透微生物细胞膜,使蛋白质变性失活;而95%的高浓度酒精会使病原体表面蛋白迅速凝固,反而形成保护层阻碍渗透。英国公共卫生部建议,家庭日常清洁使用0.1%次氯酸钠溶液(相当于将84消毒液按1:50稀释)即可达到消毒目的,过度浓缩不仅腐蚀家具表面,还会刺激呼吸道黏膜,增加哮喘风险。

操作指南:

|

分类 |

操作要素 |

|

物体表面消毒 |

先清除可见污渍,再用含氯消毒剂(如稀释后的84)擦拭 |

|

织物消毒 |

56℃热水浸泡30分钟可灭活多数病原体,无需额外添加消毒液 |

|

空气净化 |

每日开窗通风3次,每次不少于15分钟,比紫外线灯更安全有效 |

误区三:紫外线消毒的“万能滤镜”

紫外线消毒盒、紫外线灯等产品近年备受追捧,但其使用存在严格限制。紫外线仅能杀灭直接照射到的微生物,对物品背面、缝隙中的病原体无效。更危险的是,部分紫外线灯会产生臭氧,长期接触可能损伤呼吸道黏膜,甚至诱发慢性阻塞性肺病(COPD)。2021年《医院感染杂志》报道的案例显示,某家庭因误开紫外线灯导致全家眼角膜上皮脱落,视力受损达3周。

理性选择:紫外线消毒仅推荐用于医院、实验室等专业场所,家庭环境优先选择物理消毒法(如高温蒸煮)。若必须使用,应选购无臭氧型产品,并严格遵循安全操作距离(距离物体表面1-2米,照射时间不超过30分钟)。

误区四:用化学消杀替代基础卫生

部分家庭依赖消毒剂,却忽视最基础的清洁步骤。日本国立感染症研究所的对照实验表明,每日用消毒剂拖地的家庭,儿童过敏性鼻炎发生率是普通家庭的2.3倍。这是因为消毒剂残留会破坏居家微生物多样性,而适度的微生物接触对免疫系统发育至关重要。

数据支撑:

(1)规范洗手可使腹泻发病率降低31%,呼吸道感染减少21%(WHO,2021)。

(2)每周用60℃以上热水清洗床单、毛巾,螨虫灭活率达99.3%(《柳叶刀·传染病》,2020)。

(3)砧板用后及时刷洗晾干,细菌滋生量比浸泡消毒液减少40%(美国农业部数据)。

科学管理微生物的四个黄金法则

1.分级防护,精准打击:

|

场景 |

注意事项 |

|

低风险区(卧室、客厅) |

每日清水擦拭,每周1次普通清洁剂消毒 |

|

高风险区(厨房、卫生间) |

生熟砧板分开使用,水槽周边每日用含氯消毒剂处理 |

|

特殊场景(如家中有传染病患者) |

遵循疾控中心指南,对患者接触区域进行闭环管理 |

2.掌握关键消毒技术:

(1)酒精:仅用于小件物品(如手机、钥匙)的快速消毒,避免大面积喷洒。

(2)高温:奶瓶、餐具煮沸10分钟,可彻底灭活包括诺如病毒在内的多数病原体。

(3)日光暴晒:被子、毛绒玩具在紫外线强度≥5级时晾晒4小时,杀菌效果堪比专业设备。

3.保护“好细菌”,控制“坏细菌”

芬兰的一项里程碑研究表明,经常接触自然环境的儿童,其肠道菌群多样性比过度清洁家庭的孩子高40%,过敏性疾病发生率降低60%。所以家庭清洁中要注意以下几个方面:一是避免滥用广谱消毒剂,优先选择过氧化氢、柠檬酸等不易产生耐药性的产品;二是清洁后及时用清水冲洗,减少化学残留;三是在阳台或庭院设置“脏玩区”,允许儿童适度接触泥土、沙石。

4.建立微生物管理日志

记录家庭清洁频率、消毒剂使用量及成员健康状况,可帮助发现潜在问题。例如:若孩子近期频繁出现皮肤瘙痒,需排查是否过度使用季铵盐类消毒剂;老人反复呼吸道感染时,应检查空调滤网是否积聚病原体。

结语

微生物在地球上已存在34亿年,而人类抗菌战仅打了不到100年。记住这个科学等式:健康=杀灭有害菌+保护有益菌+训练免疫系统。放下对“绝对无菌”的执念,选择经过验证的清洁方式(如高温物理消毒),才能构建真正可持续的家庭健康生态。