清晨六点,李阿姨熟练地将采血针轻触指尖,一滴血珠沁出,血糖仪屏幕上跳动的“7.2mmol/L”让她松了口气——这个数字比昨天空腹时的8.5mmol/L好了不少。对millions糖尿病患者而言,血糖监测就像每天查看“身体晴雨表”,数值的起伏牵动着他们对健康的判断。但这张“晴雨表”该怎么看?监测频率、时间点、结果解读又有哪些门道?本文将为你一一解密。

1.血糖监测:糖尿病管理的“导航系统”

血糖监测的核心价值,在于及时捕捉身体对饮食、运动、药物的反应,为调整治疗方案提供依据。临床数据显示,规律监测血糖的患者,并发症风险比不监测者降低30%以上。但现实中,不少患者像王先生一样陷入误区:“我感觉没症状,何必天天扎手指?”这种想法往往导致血糖悄悄升高却浑然不觉,等到出现视力模糊、手脚麻木等症状时,并发症可能已悄然发生。

血糖监测的本质是“用数据说话”。人体血糖在一天中会像波浪般波动:空腹时(早餐前8-12小时)通常较低,餐后因食物消化吸收会升高,夜间可能出现“黎明现象”(凌晨血糖自然上升)。只有通过多点监测,才能勾勒出完整的血糖曲线,

为医生调整治疗方案提供精准依据。

2.不同人群的“监测时刻表”

血糖监测并非“一刀切”,需根据病情灵活调整。

(1)胰岛素治疗患者:每日4-7次。使用胰岛素的患者,尤其是强化治疗方案(如三餐前注射短效胰岛素),需监测空腹+三餐后2小时+睡前血糖,必要时加测凌晨2-3点血糖,排除夜间低血糖。例如,张奶奶用胰岛素后常出现夜间出汗,加测凌晨血糖发现数值低至3.1mmol/L,医生据此减少了晚餐前的胰岛素剂量。

(2)口服药或生活方式干预患者:每周2-4次。可选择空腹+任意一餐餐后

2小时组合,如周一测空腹,周四测晚餐后。重点关注饮食变化后的血糖反应,比如吃了粽子后血糖是否明显升高。

(3)特殊情况:临时加测。感冒、发烧时:疾病会使血糖波动,需每天监测空腹和晚餐后。运动前后:尤其是进行新的运动方式时,预防低血糖。低血糖症状(头晕、心慌、出汗)时:立即监测并记录。

3.正确操作:让数据“靠谱”的细节

不少患者的监测数据“失真”,问题往往出在操作上。

(1)采血技巧。用温水洗手(避免酒精残留刺激皮肤),轻轻按摩手指让血液自然流出,不要用力挤压(挤压会混入组织液,导致结果偏低)。选择无名指、中指指尖两侧采血(这些部位神经末梢少,痛感轻)。

(2)血糖仪维护。定期用配套的质控液校准(每打开一瓶新试纸时必须校准)。试纸需密封保存,避免受潮或暴晒,过期试纸会导致结果偏差。

(3)记录要素。每次监测后,不仅要记数值,还要备注:进食量(如“早餐1个馒头+1杯牛奶”)。运动量(如“晚餐后快走30分钟”)。特殊情况(如“今天没睡好”)。

4.解读结果:血糖数值背后的“健康密码”

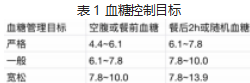

血糖控制目标可分为严格、一般、宽松3个标准(表1)。

(1)严格血糖管理目标:对于新诊断、非老年、无并发症及伴发疾病。

(2)一般血糖控制目标:伴有稳定心脑血管疾病的高危人群。

(3)宽松血糖控制目标:对于低血糖高危人群[糖尿病病程>15年、有无感

知性低血糖病史、有严重伴发病(如肝肾功能不全)、全天血糖波动大并反复出现低血糖的患者。

当数值异常时,可这样初步判断:空腹血糖高:可能是睡前药物剂量不足,或前一晚进食过多。餐后血糖高:需反思主食量是否超标(如米饭超过1碗),或餐后未运动。血糖波动大(一天内高低差超过4.4mmol/L):提示饮食、运动或药物方案需要调整。值得注意的是,偶尔一次超标不必焦虑,但连续3天同一时间点异常,需及时就医。

血糖监测就像给身体装了“预警器”,数据本身不重要,重要的是通过数据了解身体的“脾气”。把每次的监测结果和饮食、运动记录整理成表格,复诊时带给医生,才能让治疗方案更精准。记住:稳定的血糖不是靠“猜”,而是靠“测”出来的。从今天起,让这张“晴雨表”为你的健康保驾护航吧。